HCI(ハイパーコンバージドインフラストラクチャ)は、ITインフラの複雑さを解消し、効率的かつ柔軟な運用を可能にする製品です。

本記事では、HCIの仕組みやメリット・デメリット、具体的な活用例について詳しく解説します。

HCI(ハイパーコンバージドインフラストラクチャ)とは

HCI(ハイパーコンバージドインフラストラクチャ)は、サーバー仮想化に必要なハードウェアとソフトウェアを一体化した製品です。

従来の仮想化基盤では、物理サーバー、ストレージ、ネットワーク機器をそれぞれ個別に管理する必要があり、それぞれに専門的な知識が求められていました。

一方で、HCIはこれらの要素を統合し、シンプルな構成で提供するため、導入や運用が容易である点が特徴です。

HCIでは、複数のサーバーの内蔵ストレージをまとめて仮想的な共有ストレージを実現する「Software Defined Storage(SDS)」技術を活用します。

SDSがあることで、外部ストレージやSANスイッチが不要となり、柔軟なシステム拡張(スケールアウト)が可能になります。

なお、SANスイッチとは、ストレージエリアネットワーク(SAN)を構築するためのネットワーク機器です。

このように、HCIはシステム構成が非常にシンプルであるため、短期間での導入も実現できます。

サーバー仮想化とは

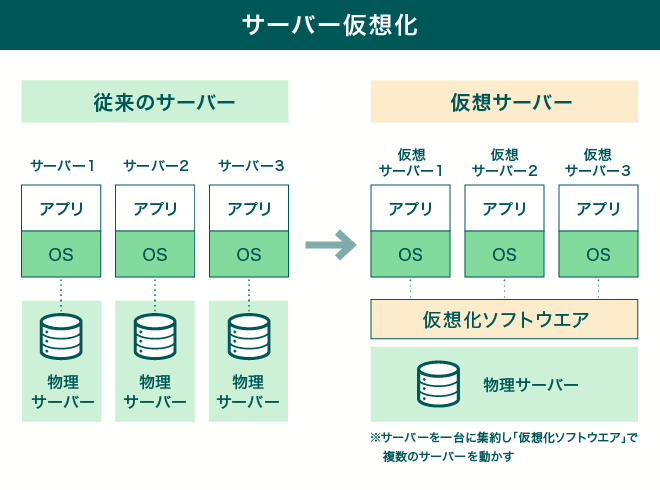

サーバー仮想化とは、一台の物理サーバー上で複数の仮想サーバーを運用できるようにする技術です。

サーバー仮想化では、「仮想化ソフトウェア」を使用して物理サーバー上に仮想環境を構築します。

従来は、一つの物理サーバーに一つのOSをインストールして運用する方法が一般的でした。

そのため、サーバーごとに専用のハードウェアが必要であり、コストや設置スペースが増え続けるという課題がありました。

しかし、サーバー仮想化をすることによって、物理的なサーバー台数を削減できるため、ハードウェアコストや運用コストが削減できました。

また、必要に応じて仮想サーバーを追加・削除できるため、システム環境を柔軟に拡張できるようになります。

HCIの特長

次に仮想化を提供する上で重要なHCIの特徴を解説します。

High Availability(HA)

HCIは高可用性(HA)を持たせた設計にされています。

システム全体に冗長性を持たせることで、ハードウェアやソフトウェアの障害が発生しても、サービスの中断を最小限に抑えることができます。

具体的には、障害発生時に自動的にフェイルオーバー(切り替え)を行い、正常なノードやディスクでシステムを再構築します。

また、データやワークロードが複数のノードに分散されているため、単一障害点(SPOF)が排除されます。

スケールアウトのしやすさ

HCIは必要に応じて物理サーバー(ノード)を追加するだけでシステム全体の性能や容量を拡張できます。

従来の物理サーバー運用では、外部ストレージの管理や専門的な知識が必要でしたが、HCIではCPU、メモリ、ストレージ容量を一括して増強可能です。

また、小規模なサーバー構成から始めて、段階的に拡張できる柔軟性も備えています。

仮想ディスクの分散配置による多重化

HCIは、仮想ディスクを複数のノード間で分散配置し、多重化(冗長化)することで、データ保護と可用性を実現しています。

具体的には、ミラーリングなどの技術を用いてデータを複数箇所に保存し、冗長性を確保します。

そのため、一部のディスクやノードが故障してもデータ損失を防ぐことができます。

例えば、VMware vSANでは、仮想マシンデータがクラスター内で分散配置され、多重化されたオブジェクトとして管理されています。

HCIの機能

HCIは、仮想化基盤の運用のために、さまざまな機能があります。ここでは、HCIの主な機能について解説します。

仮想マシンの管理

HCIは、仮想マシン(VM)の展開や運用をシンプルに管理する機能を備えています。

従来の物理サーバー環境では、仮想マシンの追加や設定変更に細かな作業が必要でしたが、HCIでは一元管理システムで直感的な操作を行うことができます。

例えば、Azure Stack HCIでは、Hyper-V仮想マシンを簡単に設定・運用できます。

仮想化基盤の管理機能

前述のようにHCIはサーバー、ストレージ、ネットワークといった物理的リソースを仮想化し、一元的に管理する機能があります。

例えば、NutanixやHPE SimpliVityなどのHCI製品では、専用の管理ツールを使用することで、クラスター全体をリアルタイムで監視し、リソース配分や障害対応をスムーズに行えます。

リソースの管理機能は、大規模なデータセンターだけでなく、中小規模のIT環境にも適しており、運用コスト削減と業務効率化が見込めます。

データの重複排除・圧縮・最適化

HCIはストレージ効率を最大化するために、データ重複排除や圧縮、最適化といったデータ管理機能があります。

例えば、HPE SimpliVityではFPGA(Field Programmable Gate Array)によるハードウェアアクセラレーション技術を活用し、リアルタイムな重複排除と圧縮処理を実現しています。

HCIが注目される理由

HCIが注目される理由は大きく2つあります。

クラウド環境との親和性が高い

1つ目は、クラウド環境との親和性が高いことです。

多くの企業ではオンプレミスとパブリッククラウドやプライベートクラウドを組み合わせたハイブリッドクラウド運用が増加しており、HCIはこのような環境に最適です。

HCIは仮想化技術により、クラウドサービスと同様の運用管理モデルをオンプレミス環境で実現できます。

オンプレミスとクラウド間で一貫した管理が可能であり、データやアプリケーションの移動も容易です。

ITインフラを個別に管理する必要がない

2つ目は従来のITインフラ構成における課題を解決したことです。

かつてデータセンターでは、「3Tier構成」と呼ばれるサーバー、ストレージ、ネットワークを個別に管理するアーキテクチャが主流でした。

しかし、この構成は設計や運用が複雑であり、専門知識が必要なうえ、高い運用コストが課題となっていました。

この課題を解決するために登場したのが「コンバージドインフラ(CI)」です。

CIは、複数のハードウェアを統合したソリューションですが、それでもSANスイッチや共有ストレージなど個別設定が必要であり、完全な簡素化には至りませんでした。

そこで、さらに進化した形として誕生したのがHCIです。

HCIはソフトウェア定義型のアプローチを採用し、サーバー、ストレージ、ネットワークを1つのシステムに統合しました。

シンプルな構成により、設計や管理が大幅に簡素化されただけでなく、小規模から始めて段階的に拡張可能な柔軟性も備えています。

HCIを導入するメリット

次にHCIを導入するメリットを解説します。

クラウドネイティブ環境との親和性

HCIはハイブリッドクラウド環境との親和性が高く、オンプレミスとクラウドを統合したハイブリッドクラウド運用に最適です。

例えば、NutanixやVMwareのHCIソリューションは、クラウドサービスと同様の運用管理モデルを提供しています。

短期間で導入可能

HCIはパターン化されたハードウェアとソフトウェアで構成されているため、従来のシステムよりも導入が早いです。

従来型のITインフラでは設計や構築に数週間から数カ月かかることが一般的でしたが、HCIでは数日から数週間で稼働可能です。

トラブル時の問い合わせ先が一つだけ

HCIはハードウェアとソフトウェアを統合して提供するため、トラブル発生時には単一のベンダーに問い合わせるだけで済みます。

そのため、複数ベンダー間で責任の所在があいまいになる問題が解消されます。

拡張性が高く増設のハードルが低い

拡張性が高いこともメリットの一つです。

新しいノード(サーバー)を追加するだけで簡単にシステム全体の性能や容量を拡張できます。

運用コストの削減につながる

HCIはサーバー、ストレージ、ネットワークを統合し一元管理することで、運用者の負担を軽減することができます。

また、オンプレミスを運用している場合はHCIにすることで、サーバーの台数を集約することができ、電力や冷却コストの抑制が期待できます。

以上のことからHCIはオンプレミスと比べて運用コストを削減できる可能性があります。

障害対策として適している

データ冗長化や自動復旧機能によって、高可用性(HA)があります。

障害発生時にはデータやワークロードが健全なノードへ自動的に切り替わり、ダウンタイムを最小限に抑えることができます。

ハードウェアのリプレイスが容易

クラスター設計のため、古いハードウェアから新しいハードウェアへの移行も容易です。

待機しているノードにフェイルオーバーし、切り替えたノードのハードウェアを交換することができます。

元のノードに戻す際も、同様にフェイルオーバーを実行するだけで対応できます。

これにより、短時間でハードウェアの交換が可能です。

管理者の業務負荷を軽減

HCIは統合管理ツールによってインフラ全体を一元管理できます。

そのため、IT管理者の業務負荷が軽減されます。

ダッシュボードや自動化機能によって日常業務が簡素化されるほか、新たなスキルを習得する必要性も抑えられます。

HCIのデメリット

一方でHCIにはデメリットもあります。ここではHCIのデメリットを解説します。

アップデートが頻繁にある

HCIにはサーバーやストレージ、ネットワークが含まれているため、それぞれのファームウェアのアップデートがあります。

また、仮想化にともないソフトウェア面でのアップデートも発生します。そのため、アップデート頻度が高い傾向にあり、運用管理の負荷がかかります。

なお、アップデート時はハードウェアとソフトウェア間の依存関係を考慮しながら計画を立てる必要があり、検証が必要となります。

任意のベンダー製品が選べない

HCIはあらかじめ、HCIとして仮想化を提供できるハードウェアとソフトウェアの組み合わせで提供されています。

そのため、任意に製品を選んで使用することはできません。

このため、既存のハードウェアやストレージ資産を活用したい場合には適さない場合があります。

また、他ベンダーへの移行時にはデータ移行や再構築に多大なコストと時間がかかることも懸念点です。

高性能なハードウェア・ソフトウェアが必要

HCIは仮想化技術や分散ストレージ機能を利用するため、高性能なハードウェアとソフトウェアを必要とします。

その結果として初期投資コストが高くなる場合があります。

そのため、小規模環境ではHCIの性能がオーバースペックとなり、費用対効果が十分に得られないこともあります。

HCIを導入・活用する際のポイント

HCIを導入するには一定の費用がかかります。せっかく導入しても、自社で十分に活用できなければ意味がありません。

ここではHCIを導入・活用する際のポイントについて解説します。

HCIが向いている用途か確認する

HCIは製品によって推奨される規模や構成が異なります。

一部の製品では物理サーバー1台や2台から対応可能なものもありますが、最小構成として物理サーバー3台を必要とすることが一般的です。

そのため、あまりにも小規模な環境での運用を計画している場合には、コスト面や性能面でオーバースペックとなる可能性があります。

データを長期保存するか確認する

HCIは通常、SSDをストレージのメインに採用しています。

SSDは高速で信頼性が高い一方で、容量当たりの単価がHDDよりも高額です。

そのため、大容量のデータを長期間保存する用途にはコスト面で不向きとされます。

例えば、アーカイブデータやバックアップデータなどは、HCIではなく専用のアーカイブストレージやクラウドストレージを併用するなど用途に応じて保存方法を決めておきましょう。

パッチ適用の方針を決める

セキュリティ対策やシステム安定性確保の観点から、HCIは定期的なパッチ適用が欠かせません。

適用前にはテスト環境で十分な検証を行い、本番環境への影響を最小限に抑えることが推奨されます。

また、脆弱性情報(CVE)や優先度(CVSSスコア)を基に対応方針を策定し、セキュリティリスクを軽減することも重要です。

なお、HCIはパッチ適用の対象が多いため、計画性のないパッチ適用は運用コストの増加を招くおそれがあります。

そのため、あらかじめ方針を定め、計画的に対応することが重要です。

リソースの監視を行う

HCI環境ではリソースの使用状況を定期的に監視することで、パフォーマンス最適化や可用性向上につながります。

例えば、CPUやメモリ、ストレージ容量の使用状況をリアルタイムで把握し、不足が見込まれる場合には早期に拡張計画を立てることが可能です。

また、障害発生時にも役立ちます。

管理画面ではリソース使用状況だけでなくエラー発生箇所も即座に特定できます。

HCIのユースケース

次に具体的な活用シーンを解説します。

データセンターを仮想化

データセンターでは、サーバー、ストレージ、ネットワークをそれぞれ個別に管理する必要があります。

その点、HCIを活用することで管理工数を大幅に削減でき、運用の効率化が図れます。

さらに、物理的なスペースの削減にもつながるほか、障害発生時にはスムーズに復旧できる高い信頼性も備えています。

これにより、HCIは災害対策や事業継続計画(BCP)の手段としても有効です。

仮想デスクトップインフラストラクチャ (VDI)

VDIはユーザーがどこからでも安全に仮想デスクトップへアクセスできる環境を提供するものです。

VMware HorizonやCitrixなどのVDIソリューションは、HCI上で動作することで、パフォーマンス性の向上とシンプルな管理ができるようになります。

ハイブリッドクラウド環境における活用

クラウド上に置きたくないデータがあるといった理由から、ハイブリッドクラウドを選択する企業は少なくありません。

特に「Azure Local(旧Azure Stack HCI)」は、マイクロソフトのAzureサービスと統合されており、オンプレ環境で高いパフォーマンスを発揮しながら、クラウドの利便性も享受できる点が特徴です。

そのため、データやアプリケーションをローカルに保持しつつ、Azureによるバックアップや監視機能を活用することが可能です。

テスト・開発環境

HCIはテスト・開発環境にも適しています。

仮想化されたインフラ上で開発環境を構築できるため、新しいアプリケーションやサービスの開発サイクルを短縮できます。

例として、HCIを利用してテスト環境を本番環境と同じ条件で再現し、新機能の検証やトラブルシューティングを効率的に行うことが可能です。

リモートオフィス

サテライトオフィスや支社などのリモートオフィスでは、HCIが基盤として利用されています。

HCIにより、小規模オフィスでも必要最低限のハードウェアで運用が可能です。

例えば、一元管理機能で本社から複数拠点のITインフラを簡単に管理できるため、人員や予算が限られる拠点でも安定した運用が実現されています。

データ分析

HCIはビッグデータ分析やリアルタイム分析にも適しています。

処理能力の高さと柔軟性により、大量のデータ処理が必要な業務でも十分なパフォーマンスを発揮します。

例えば、顧客データ分析プラットフォームを稼働させ、リアルタイムの購買傾向分析や在庫最適化を行う場合があります。

このような用途では、HCIの高速ストレージと分散処理能力が役に立ちます。

(まとめ)HCIを活用して自社に適した仮想化基盤を構築する

ハイパーコンバージドインフラストラクチャ(HCI)は、従来のITインフラ構成の複雑さを解消し、効率的で柔軟な運用を可能にします。

サーバー、ストレージ、ネットワークを統合し、仮想化技術を活用することで、高可用性やスケーラビリティを実現しつつ、運用負荷やコストを大幅に削減できます。

HCIはデータセンターやVDI、ハイブリッドクラウド環境の基盤などで活用されています。

一方で、頻繁なアップデートや特定ベンダーへの依存、高性能なハードウェアが必要といった課題もあるため、導入前には自社の用途や要件に適しているか慎重に検討することが重要です。

さらに、HCIの進化形ともいえる「Azure Local(旧Azure Stack HCI)」は、オンプレミス環境とクラウドサービスをシームレスに統合することで、ハイブリッドクラウド運用をサポートします。

Azure Localとは?をまとめた資料を公開中!

サービス概要や導入構成パターン、実際のユースケースを通じてAzure Localの導入メリットをわかりやすく解説しています。

[筆者プロフィール]

佐々木

テクニカルサポート出身のITライター。Windows Server OS、NAS、UPS、生体認証、証明書管理などの製品サポートを担当。現在は記事制作だけでなく、セキュリティ企業の集客代行を行う。