企業のIT活用が進む現代において、情報システムは企業活動になくてはならない存在です。

昨今ますます重要度が高まっている情報システムを円滑に導入・運用し、ビジネスの成長に貢献するのが「情シス」と呼ばれる情報システム部門です。

本記事では、情シスの仕事内容、求められるスキル、情シスが直面する課題などについて詳しく解説していきます。

情シス部門が担う役割について改めて理解し、課題を解決していくための手段について知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

情シスとは?その役割と重要性

企業がスムーズかつ効率的に業務を行うためには、情報システムの活用が欠かせません。

企業に情報システムを導入し、管理する部門が情シスです。

情シスは、単にITに関連する機器やシステムを扱うだけでなく、企業の経営戦略に基づいてITを活用し、業務効率化や新たなビジネスチャンスの創出に貢献しています。

ここでは、情報システム部門の定義と概要、企業におけるITの重要性の高まりと情シスに求められる役割などについて解説していきます。

情報システム部門の定義と概要

情報システム部門(情シス)とは、情報システムの企画から、開発、運用・保守までを一貫して担う部門です。

主な業務としては、社内ネットワークの構築・管理、業務システムの開発・運用、セキュリティ対策、社員へのITサポートなどがあります。

情シスに求められる役割は、企業のIT戦略を策定し、実行していくことです。

具体的には、各部門の業務効率化や売上向上を目指してIT環境の整備や既存システムの改善を行ったり、新しい技術を導入したりするなど、企業のIT活用を推進するミッションを担っています。

企業活動におけるITの重要性

企業活動において、ITの重要性は高まっています。なぜなら、現代ではITがあらゆるビジネスを支えているためです。

企業はITを戦略的に活用することで、業務課題を解決し、新たなビジネスの創出につなげています。

例えば、従来人が行っていた業務をIT化することで、業務効率化を図ることができます。

ほかにも、ITを活用して情報収集や高度なマーケティング活動を行ったり、顧客の情報を分析したりすることで、新たな製品やサービスの開発につなげることができます。

このように、ITは企業の競争力を高めるために不可欠な存在となっており、企業はITの活用を積極的に推進していく必要に迫られているのです。

なぜ今、情シスの役割が重要になっているのか

企業のIT化やDXへの取り組みが加速する中で、企業は最新の技術を取り入れながら、ITを最大限に活用することが求められています。そのため、情シスの役割は昨今ますます重要性を増しています。

情シスの重要性が高まっている背景には、働き方改革によるリモートワークのIT環境整備が求められていること、AIやビッグデータ活用により、データ基盤の整備が必要になっていること、セキュリティ脅威の増大により、高度なセキュリティ対策が喫緊の課題であることなどが挙げられます。

このことから、情シスは、単にITシステムを導入・運用するだけでなく、企業のIT戦略を推進し、競争力強化に貢献する重要な役割を担うようになっているのです。

社内SEとの違い

「社内SE」と「情シス」は、企業のIT部門に関わる言葉としてよく耳にしますが、それぞれ役割が異なります。

社内SEは、主にシステムの設計や開発といったエンジニア業務に特化した職種です。

一方、情シスは、企業のIT環境を企画・運用し、円滑な業務活用を支援する部門です。

つまり、社内SEはシステムを開発する役割、情シスはシステムを使って企業全体のIT環境を整備・管理する役割、という違いがあります。

企業の規模や業種によっては、社内SEと情シスの担務は必ずしも上記の通りではないこともありますが、どちらも企業のIT活用を支える上で大切な役割であるといえるでしょう。

情シスの主な業務内容

情シスの業務内容は多岐にわたりますが、大きく分けてシステムの企画・開発・運用・保守、ネットワークとセキュリティ管理、ユーザーサポートとヘルプデスクの3つの業務があります。

それぞれの仕事内容について、詳しく説明していきます。

システムの企画・開発・運用・保守

企業のIT環境を整備するためには、適切なシステムの導入が不可欠です。

そのため、新しいシステムの企画、開発、そして導入後の運用・保守までを一貫して行うことが、情シスの主な仕事です。

システムの企画では、各部門の業務フローや課題を分析し、最適なシステムを企画・設計します。

その上で、システム環境の構築やプログラミングによってシステムを開発し、導入後はシステムが安定的に稼働するように、監視や定期的なメンテナンスを行っていきます。

システムは必ずしも情シス部門がすべて開発するわけではなく、システムの規模や種類によっては外部のITサービスを利用したり、ITベンダーに開発や運用を委託したりすることもあります。

ネットワーク管理とセキュリティ対策

ネットワーク管理とセキュリティ対策も、情シスの重要な業務であるといえるでしょう。

ネットワーク管理では、社内LANの設計・構築、インターネット接続の設定など、安全かつ安定したネットワーク環境を整え、管理を行います。

さらに、セキュリティ対策として、ファイアウォール設定、ウイルス対策ソフトの導入、不正アクセス対策など、情報漏洩やサイバー攻撃から企業を守るための対策を行うことが欠かせません。

近年、サイバー攻撃はますます巧妙化しており、企業の情報資産は常に脅威にさらされています。

そのため、情シス部門は、最新のセキュリティ技術を導入し、脅威に対応することが求められます。

社内ユーザーサポートとヘルプデスク

情シスは、社員がスムーズにIT機器やシステムを利用できるように、さまざまなサポートをする役割も担っています。

具体的には、システムの操作方法が分からない、ネットワークに接続できないなどのIT関連の問い合わせに対して、ユーザーサポートを行います。

また、システムのマニュアル作成、操作説明会の開催、FAQの整備などを通じて、社員がITを効率的に活用できるよう幅広い支援をしています。

情シスに必要なスキルと知識

情シスとして活躍するためには、ITに関する専門的な知識が不可欠です。

それだけでなく、プロジェクトを成功に導くためのマネジメントスキル、社内の業務を理解するためのコミュニケーション能力など、幅広いスキルが求められます。

情シスに求められるスキルを技術的スキル、マネジメントスキル、ビジネススキルの3つの観点から説明していきます。

技術的スキル

情シスには、IT技術に関する専門的な知識とスキルが必須であるといえます。

ITの技術的なスキルとは、コンピュータ、ネットワーク、データベース、プログラミングなどに関するスキルのことです。

情シスは、これらの専門知識をもとに、日々の業務を遂行していくことが求められます。

また、最新の技術を企業に導入していくために、常に情報収集を欠かさず、新しい技術を習得していくことも重要です。

マネジメントスキル

情シスは、新規システムの導入や既存システムの改修など、さまざまなプロジェクトを同時に遂行していきます。

それぞれのプロジェクトを成功に導くためには、マネジメント能力が必要とされます。

具体的には、プロジェクトの各フェーズにおけるタスクの洗い出し、進捗管理、リソース配分、リスク管理など、プロジェクト全体を俯瞰し、推進していく能力が求められます。

また、チームメンバーをまとめ、目標達成に向けてチームを導いていくリーダーシップも必須です。

ビジネススキル

情シスは、技術的な専門家であると同時に、ビジネスパーソンとしてのスキルも不可欠です。

社内のさまざまな部署と連携し、システム開発や導入を進めるためには、高いコミュニケーション能力が求められます。

さらに、経営層にITシステムの導入を提案していくために、提案力やプレゼンテーション能力も重要です。

このように、情シスには技術者としてのスキルだけではなく、多くのビジネススキルも必要とされるのです。

情シスが直面する課題とその解決方法

現代において、情シス部門は多くの課題に直面しています。

AI、IoT、クラウドコンピューティングといった最新技術への対応、人材やコストの限られた状況での業務遂行など、情シスの抱える問題は多岐にわたります。

ここでは、情シスが直面している課題とその解決方法について解説していきます。

最新技術のキャッチアップ

ITの最新技術は目まぐるしく変化するため、情シス部門は常に最新の知識を習得し、企業のビジネスに活かしていくことが求められます。

しかし、日々の業務に追われる中で、情シス部門が最新技術をいかにキャッチアップしていくのかは大きな課題です。

この課題に対しては、研修制度の充実、外部の専門家の活用などの取り組みが有効です。

社内外の研修プログラムを活用することで、社員のスキルアップを図ることが可能となります。

また、特定の技術について外部専門家の知見を借りることで、専門的な知識やノウハウを効率的に身につけることができます。

人材不足と業務負荷

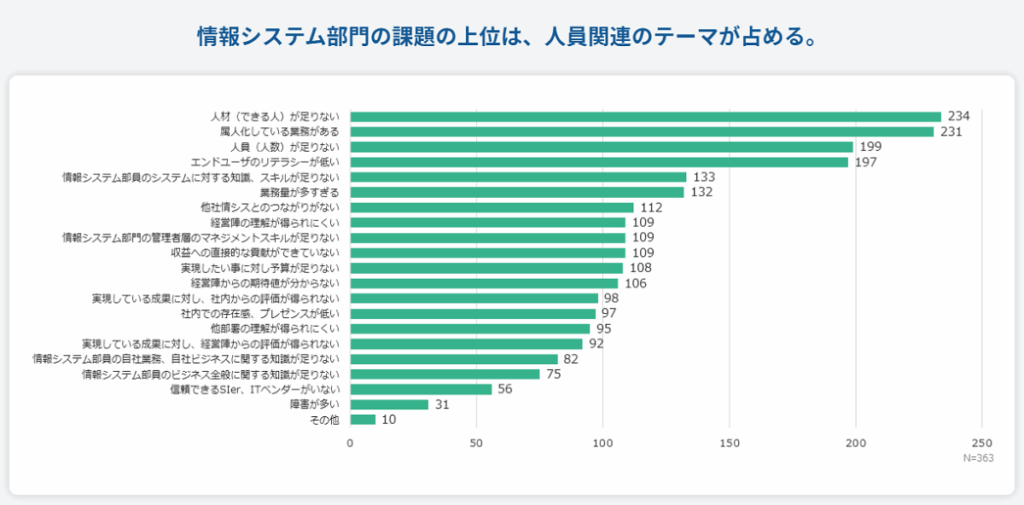

情シス部門では、高い専門知識を持つ人材が不足しているケースが多く、特定の人員に業務負荷が集中しがちであるという課題があります。

IIJが実施した「全国情シス実態調査 2024」をみても、情シス部門の課題の上位は、人材に関するテーマが占めています。

出典:株式会社インターネットイニシアティブ「全国情シス実態調査2024」

この課題に対しては、クラウドサービスなどの外部サービスの活用が有効です。

システムをクラウドサービス上で構築し管理することで、ITインフラの管理・運用を効率化することができます。

また、社内で共通的に利用するグループウェアや会計システムなどは、SaaSを利用することで自社でシステムを開発・運用する手間やコストを削減することができます。

予算と投資対効果の両立

情シス部門は、限られた予算の中で、最大限の効果を上げなければならないという難しさがあります。

この課題に対しては、IT導入の優先順位付け、クラウドサービスや外部専門家などの活用、スモールスタートといった取り組みが有効です。

システム投資を行うことの主な効果として、業務効率向上によるコスト削減、売上アップ、顧客満足度の向上などがあります。

それらの見込み効果を数値化し、システム導入の優先順位をつけましょう。

さらに、クラウドサービスなどを活用してスモールスタートし、段階的に導入規模を拡大していくことで、コストを抑え、投資対効果を確認しながらシステム化を進めることができます。

ひとり情シスの実態と課題

近年、中小企業を中心に、「ひとり情シス」という言葉が注目されています。

ひとり情シスは、情シスに求められる役割を1人で担うため、多岐にわたる業務を抱え、大きな負担を強いられています。

この状況は、企業のIT環境の安定稼働を脅かすリスクがあるだけでなく、担当者のワークライフバランスを損なう可能性もあります。

ひとり情シスの実態と主な課題や問題点、ワークライフバランス維持のために何ができるのかについて解説していきます。

ひとり情シスの定義と企業における割合

ひとり情シスとは、情報システム部門の担当者が1人か、ごく少数しかいない状態を指します。

特に中小企業においては、コスト抑制や人員不足などの理由から、ひとり情シスが比較的多く見られます。

株式会社メタップスが行った情報システム部門に所属している会社員514名に対する調査では、ひとり情シス企業の割合は約11%でした。

この調査からも、ひとり情シスは中小企業を中心に、一定の割合で存在していることがわかります。

ひとり情シスの主な課題と問題点

ひとり情シスが抱える主な課題は、業務量の多さです。

ひとり情シスはIT戦略立案、システムの導入、運用に加え、トラブルシューティング、セキュリティ対策、ユーザーサポートなど、幅広い業務を1人でこなさなければなりません。

そのため、トラブル対応などの目の前の業務に追われてしまい、すべての業務にまで手が回らない、といった課題があります。

また、専門知識が求められる業務であるものの、周囲に相談できる相手がおらずスキルアップできない、孤立してしまうなどの問題も見られます。

さらに、担当者が病気や退職した場合、対応できるスキルを持つ社員が社内にいないため、企業活動に影響を及ぼしてしまうリスクも存在します。

ワークライフバランス維持のための工夫

ひとり情シスは、多くの業務を抱え、ワークライフバランスの維持が難しい状況に陥りがちです。

この課題を解決するためには、情シスの業務範囲を明確にしてコア業務に集中できるよう、対策を講じていかなければいけません。

そのためには、RPAツールやクラウドサービスを活用して業務を効率化することが有効です。

また、時間を取られがちなトラブルや問い合わせ対応などは、マニュアルやFAQを整備することで対応稼働の短縮を図れる可能性があります。

ほかにも、外部専門家へ相談して知見を借りる、一部の業務のアウトソーシングなどの対策も検討するとよいでしょう。

これらの取り組みを複合的に行うことで、ひとり情シスは、情シスの役割を果たしながら、より働きやすい環境を実現できるでしょう。

パートナーを活用するメリット

情シス部門の人員や知見の不足といった課題を抱える企業は、外部専門家であるパートナーを活用することで、課題の解決を図ることができます。

パートナーと連携することのメリットとしては、専門知識とリソースの補完ができること、最新技術の情報が入手できること、業務効率化とコスト最適化につながることの3点が挙げられます。

それぞれのメリットについて詳しく説明していきます。

外部パートナーによる専門知識の補完

ひとり情シスをはじめとした、情シス部門の人的リソースが十分ではない企業においては、自社内にすべての専門知識を持つ人材を配置することは困難です。

そこで、外部のパートナーによって、自社にはない専門知識や経験を補完することができます。

例えば、特定の分野のコンサルティング会社やシステム開発会社などの外部パートナーを活用することで、専門的な知識やスキルを外部から補うことが可能になります。

最新技術情報の効率的な入手と活用

IT分野の技術革新は非常に速いため、常に最新の技術動向を把握し、企業活動に取り入れていくことが重要です。

しかし、限られた情シス部門の人員だけで最新の情報を収集し、活用していくことは容易ではありません。

そのため、外部のパートナーと連携することで、最新の技術情報やトレンドを入手し、自社の事業に適用することができます。

例えば、外部の専門知識を活用することで、クラウドやAIなどの最新技術を迅速に導入することができます。

パートナー活用による業務効率化とコスト最適化

パートナー活用によって、業務の効率化とコスト最適化を実現することができます。

例えば、ITサポートやヘルプデスク、ITインフラの保守運用などの業務を外部に委託することで、自社のビジネスに直結するコア業務に注力することができます。

IT人材は慢性的に不足していることから、新たに情シス人員を採用するためにもコストがかかります。

採用した人員の教育コストなども考慮すると、パートナーを活用することは、自社で人を雇うよりも費用を抑えることにもつながります。

情シスの課題解決を支援する外部パートナー

ここまで説明してきたように、情シスは、企業のIT環境を整備し、ビジネスの成長を支える重要な役割を担っています。

しかし実際には、人材不足による業務負荷の高さ、最新技術のキャッチアップの難しさなど多くの課題を抱えています。

特に中小企業では「ひとり情シス」と呼ばれる状況が多く、個人にかかる業務負荷が大きいことが課題となっています。

こうした課題の解決において、有効な手段の一つが外部パートナーの活用です。

外部の専門知識やリソースを取り入れることで、不足を補いながら最新技術への対応を進め、業務の効率化やコストの最適化を図ることが可能になります。

情シスならではの課題に頭を悩ませている企業は、外部パートナーの活用を検討してみるとよいでしょう。

・TD SYNNEXでは、「ひとり情シス」の課題を解決するソリューションをご提案いたします。

詳しくはこちらから

[著者プロフィール]

羽守ゆき

大学を卒業後、大手IT企業に就職。システム開発、営業を経て、企業のデータ活用を支援するITコンサルタントとして10年超のキャリアを積む。官公庁、金融、メディア、メーカー、小売など携わったプロジェクトは多岐にわたる。現在もITコンサルタントに従事するかたわら、ライターとして活動中。