近年、多くの企業がデータ管理やサービス提供をクラウド化しており、個人でクラウドサービスを利用しているという方も多いのではないでしょうか。もっとも、一口に「クラウド化」といってもその種類はさまざまで、クラウド化する際には事前に基本的な知識をしっかりと確認しておく必要があります。

この記事では、クラウド化の種類やメリット、注意点のほか、クラウド化の成功事例などを詳しく紹介します。

クラウド化とは?基本的な知識を確認

クラウド化とは、企業等が所有するシステムやデータを、自社でサーバーを管理するオンプレミス環境から、インターネットを介して利用できるクラウドサービスへと移行することです。クラウド化により、ITインフラの管理や運用の負担を軽減しつつ、柔軟性やコスト効率を向上させることが可能です。

以下からは、クラウド化の理解を深めるため、クラウドとオンプレミスの違いや特徴について解説します。

クラウドとオンプレミスの違い

クラウドとは、インターネットを通じてデータやアプリケーション、サービスを利用する仕組みのことです。これに対し、オンプレミスとは、企業や個人が自前のサーバーを用意し、データやアプリケーションの管理・運用を行うことを指します。

オンプレミスには、セキュリティ強度などを自在にカスタマイズできるという拡張性がある一方で、サーバーの設置・運用・保守などの業務には高い専門性が求められるため、イニシャルコストやランニングコストがかかるというデメリットがあります。

クラウドの場合、拡張性に限界はあるものの、サーバーの運用等をベンダー(クラウドサービス事業者)に任せられるため、コストを抑えられるというメリットがあります。

クラウドサービスを活用できる業務

近年ではさまざまなクラウドサービスが登場しており、実際に多くの業務に活用されています。

主なクラウドサービス

- Microsoft 365

- Google Workspace(Gmail・Googleドライブ・Google Meetなど)

- Zoom

- Salesforce

- Slack

- freee会計

- Adobe Creative Cloud

- クラウドサイン など

例えば、営業管理や顧客管理、勤怠管理・人材管理、採用管理などのシステムを活用することで、営業データや人事データの一元管理が可能となり、より効率的なデータ管理が可能となります。

そのほかにも、クラウドサービスは生産管理・工事管理、電子契約、デザイン制作、マーケティング、ノーコード開発など、多岐にわたる業務分野で活用されています。

日本企業のクラウドサービス利用率は72.2%

2022年に行われた総務省の調査(※)によると、日本企業のクラウドサービス利用率は72.2%に達しており、今後さらにクラウド化が進展すると考えられています。特に2019年末に新型コロナウィルス感染症が流行したことを受け、リモートワークを導入する企業が増加したことも、クラウドサービス利用率を引き上げる要因となりました。

クラウドサービスの活用はコスト削減や業務効率化につながるため、大企業のみならず、大がかりな初期投資が難しい中小企業・スタートアップ企業にも多く活用されています。

※出典:総務省|令和5年版 情報通信白書

クラウド化のメリット5つ

以下からは、クラウド化により得られるメリットを5つ解説します。

(1)運用負荷とランニングコストを軽減できる

クラウド化により、運用面と費用面のコスト負担を軽減することが可能です。

従来のオンプレミス環境では、サーバーの監視・メンテナンス・セキュリティ更新、

バックアップなど、システム管理者の業務が多岐にわたり、専門知識と多くの時間を要します。また、ハードウェアの購入・保守・修理や、電力・冷却設備などのランニングコストも必要です。

これに対し、クラウド化により、これらの運用管理業務とランニングコストの大部分をベンダーに任せることができます。システムの可用性やセキュリティ対策も24時間365日体制でベンダーによって管理されるため、社内IT部門はより戦略的な業務に注力でき、結果として企業の競争力向上にも繋がります。

さらに、クラウドは従量課金制が主流のため、事業規模に応じた柔軟なリソース調整が可能です。例えば、繁忙期には拡張・閑散期には縮小というように、必要な分だけのリソースを利用することで、コスト負担を最適化できます。

(2)多様な働き方に対応できる

クラウド化によって、場所にとらわれずにデータやシステムにアクセスできるため、リモートワークなどフレキシブルな勤務形態を簡単に実現できます。従業員はオフィス以外の場所でも効率よく働けるようになるため、クラウド化は働き方改革を推進する企業にとって強力な施策となるでしょう。

また、クラウド化により、複数のデバイスから同じデータにアクセスできるため、チーム全体のコミュニケーションや業務の連携がスムーズに進む点も大きな利点です。

(3)セキュリティを高められる

クラウドサービスを利用することで、ベンダーによる専門的・継続的な保護を受けられるため、セキュリティを高めることが可能です。

自社でセキュリティ体制を整えるよりも、高度で効率的な保護が可能なため、大量のデータを扱う大企業のほか、セキュリティリソースが限られている中小企業やスタートアップにとっても大きな安心材料となります。

(4)BCP対策になる

クラウドサービスは、企業の事業継続計画(Business Continuity Planning、BCP)の観点からも強力な施策となります。災害や緊急事態が発生した場合でも、データがクラウドに保管されているため、物理的なサーバーへの依存がなく、迅速な復旧が可能です。

日本は地震や水害などの自然災害が多く発生するため、クラウドの活用により事業の持続可能性を高めることは、リスクマネジメントの一環ともなりえます。

(5)少ない初期費用で始められる

これまでに紹介したメリットを低コストで得られるという点も、クラウド化の大きなメリットです。

従来のオンプレミス環境では、サーバー機器の購入や設置場所の確保、ネットワーク整備など、システム構築に多額のコストが必要でした。一方、クラウドサービスは従量課金制や月額料金制が主流であるため、低コストでシステムを構築でき、予算やニーズに応じて段階的に必要なリソースを追加することも可能です。

このため中小企業やスタートアップ企業でも、初期費用を抑えながら大規模なIT環境を整えることができます。

クラウド化の種類

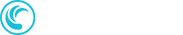

クラウドサービスには、SaaS、PaaS、IaaSの3種類があり、それぞれの特徴を簡単にまとめると次のようになります。

以下からは、それぞれの特徴や目的、メリットなどを詳しく解説します。

SaaS化:ソフトウェアのクラウド化

SaaS化とは、従来のパッケージソフトウェアやオンプレミスで提供されていたソフトウェアを、インターネットを介してクラウド上で提供する形態に移行することを指します。

この状態では、ユーザーはソフトウェアをローカルにインストールしたり管理したりする必要がなく、Webブラウザや専用アプリケーションを通じて直接利用できるようになります。

代表例:Microsoft 365、Google Workspace(Gmailなど)、One drive、Salesforce、Slackなど

SaaS化は主に以下のような目的で行われ、次のようなメリットがあります。

<SaaS化の目的>

顧客の利便性向上

ユーザーがインストールや設定不要で、インターネット経由で簡単にソフトウェアを利用できるようにする。

例:業務効率化ツールやコラボレーションツール(Google Workspace、Slack)。

サブスクリプションモデルの導入

定期課金による安定した収益モデルを確立し、キャッシュフローを安定化させる。

例:会計ソフト(QuickBooks Online、弥生オンライン)。

市場の拡大

小規模事業者やリソースに限りがある顧客でも導入しやすくし、新しい市場へのリーチを可能にする。

例:スモールビジネス向けCRM(HubSpot、Salesforce Essentials)。

運用負担の軽減

ソフトウェアのアップデートやトラブル対応をプロバイダー側で一元管理し、顧客や自社の運用コストを削減する。

例:バージョン管理が不要なSaaS(Microsoft 365、Adobe Creative Cloud)。

<SaaS化のメリット>

導入の簡易化

ユーザーによるインストールが不要でインターネット経由で即時利用可能なため、幅広い顧客層に適応しやすい。

定期収益モデルの確立

サブスクリプション方式により安定した収益を実現し、ビジネスの持続性を高めることができる。

顧客の利用体験向上

常に最新バージョンを利用可能で、アップデートやトラブル対応が迅速化される。

市場拡大と対象顧客の拡大

新興市場や中小企業へも展開可能で、地理的・顧客層の制約を超えた提供ができる。

コスト削減(ユーザー・プロバイダー双方の効率化)

初期投資や運用コストの削減が可能で、サポート負担も軽減される。

<SaaS化のメリットを享受しやすいユースケース>

- 提供するソフトウェアが多くの顧客ニーズを満たし、SaaSモデルで広く受け入れられる可能性がある場合。

- 顧客数や利用状況の変動に柔軟に対応できるクラウド基盤を活用する必要がある場合。

- 配布やローカルサポートの負担が大きく、効率化を図りたい場合。

- 従来のライセンス販売から定期課金型モデルへの移行を目指している場合。

- 簡易な導入、高セキュリティ、迅速なアップデートで顧客体験を向上させたい場合。

- 開発チームや技術インフラがSaaSモデルを支える準備が整っている場合。

PaaS化:開発環境や運用環境のクラウド化

PaaS化とは、従来のアプリケーション開発環境や運用環境を、クラウド上のプラットフォーム(PaaS: Platform as a Service)を利用して提供する状態を指します。

これにより、インフラ管理の負担を軽減し、開発者はアプリケーションの設計・構築・運用に集中できるようになります。

代表例:Azure DevOps(Microsoft Azure)、Google App Engine(Google Cloud)、IBM Cloud Databases(IBM Cloud)、AWS Lambda(Amazon Web Services)など

PaaS化は主に以下のような目的で行われ、次のようなメリットがあります。

<PaaS化の目的>

開発効率の向上

手間のかかるインフラ構築や設定作業を省略する

コスト削減

必要なリソースをオンデマンドで利用し、無駄な設備投資を抑制する

市場投入までの時間短縮

開発からデプロイまでのサイクルを迅速化する

<PaaS化のメリット>

開発環境のクラウド提供

開発に必要なランタイム、フレームワーク、ライブラリ、ミドルウェアなどがクラウド上で利用可能になる。

インフラ管理の簡素化

サーバーやネットワーク、ストレージなどの基盤はプロバイダーが管理するため、ユーザーはアプリケーションコードの開発・デプロイに専念できるようになる。

迅速なデプロイと運用

アプリケーションのリリース、スケーリング、アップデートが自動化され、効率化される。

柔軟なスケーリング

必要に応じてリソースを増減させ、負荷に対応できるようになる。

統合開発環境(IDE)やツールの活用

クラウド上で提供される開発ツールを活用し、コラボレーションやテストを効率化できる。

<PaaS化のメリットを享受しやすいユースケース>

- アプリケーション開発に注力したいが、インフラ(OS、ミドルウェア)の管理には手間をかけたくない場合。

- 社内の開発チームが短期間で新しいアプリケーションや機能をリリースする必要がある場合。

- 自社で独自のアプリケーションを構築して柔軟なスケーラビリティが求められる場合や、DevOpsの導入や効率化を進めたい場合。

IaaS化:社内インフラのクラウド化

IaaS化とは、企業や組織が従来オンプレミス(自社内で物理的に管理していた)で運用していたサーバーやネットワーク、ストレージなどのインフラストラクチャをクラウドプロバイダーが提供する仮想化されたリソースに移行し、それを利用する状態を指します。

代表例:Azure IaaS、Google Compute Engine、IBM Cloud Bare Metal Servers、Amazon EC2など

IaaS化は主に以下のような目的で行われ、次のようなメリットがあります。

<IaaS化の目的>

コスト削減

ハードウェア購入やメンテナンス、データセンター運用のコストを削減する(特に中小企業やスタートアップが初期投資を抑える目的で選択するケースが見られます)

スケーラビリティ

突発的なトラフィック増加(例: ECサイトのセール時)や事業拡大に備え、必要なリソースを柔軟に増減できる基盤を得る(クラウドの「必要なときに必要なだけ」の特性を活かした運用)

災害対策(BCP強化)

災害時のデータ喪失やシステムダウンに備え、バックアップやディザスタリカバリ(DR)の手段として利用する(特に災害リスクの高い地域や重要なシステムを運用する企業で需要が多い傾向があります)

<IaaS化のメリット>

コスト削減

ハードウェア購入やメンテナンス、電力、冷却などのコストが不要になる。

導入の迅速化

必要なリソースをすぐにプロビジョニングできるため、迅速にサービスを開始可能。

運用負担の軽減

サーバーの障害対応やハードウェア交換はクラウドプロバイダーが対応。

スケーラビリティ

需要に応じてリソースを増減できるため、効率的な運用が可能。

災害対策(BCP)

クラウドにデータやシステムを移行することで、災害時にも迅速な復旧が可能。

<IaaS化のメリットを享受しやすいユースケース>

- 社内に高度なITスキルがあり、OSやミドルウェアの管理・運用を自分たちで行いたい場合

- 高い柔軟性が求められるアプリケーションやインフラ構成が必要な場合

- オンプレミス環境を縮小しつつ、スケーラブルな基盤に移行したい場合

- ワークロードに応じたリソースをオンデマンドで利用し、コスト効率を高めたい場合

システムをクラウド化する3つの方法

クラウド化には、パブリッククラウド、プライベートクラウド、ハイブリッドクラウドという3種類の構築モデルがあります。これらは、それぞれ特徴や用途が異なるため、導入する目的や規模に応じて適切な選択が必要です。

以下からは、それぞれのモデルの特徴を詳しく解説します。

| パブリッククラウド | プライベートクラウド | ハイブリッドクラウド | |

| メリット | ● 初期費用が低い ● メンテナンスの手間がかからない | ● 高いセキュリティとプライバシーを確保できる ● カスタマイズ性が高い | ● パブリックとプライベートの利点を活かし柔軟に対応可能 ● リスク分散ができる |

| デメリット | ● セキュリティやプライバシーに懸念がある ● カスタマイズ性が低い ● 既存のソフトウェアと連携できない場合がある | ● 導入・運用コストが高い ● 導入・運用に専門的知識が必要 ● 急な仕様変更・需要変更に対応しづらい | ● 構成が複雑になる可能性がある ● 導入・運用に専門的知識が必要 |

(1)パブリッククラウドで構成する

パブリッククラウドは、ベンダーが運営する共有のインフラを利用するモデルで、代表的なサービスとしてAWSやMicrosoft Azure、Google Cloudなどがあります。

パブリッククラウドを利用するメリットとしては、コスト効率の高さとスケーラビリティが挙げられます。必要なリソースを即座に追加または削減できるため、初期投資を抑えつつ柔軟に運用することが可能です。

一方で、共有インフラを利用する特性上、データのセキュリティやカスタマイズ性に制限がある場合があります。

(2)プライベートクラウドで構成する

プライベートクラウドは、企業や組織の専用インフラ上にクラウドモデルを構築するタイプです。この方法では、企業は独自のデータセンターを設置したり、第三者プロバイダーから専用リソースを借りたりしてシステムを運用します。

プライベートクラウドではサーバーを専有するため、高いセキュリティ性を期待できます。

また、特定の業務に最適化されたシステムを設計できるため、業務効率を最大化することが可能です。

一方で、導入には高い初期費用がかかり、運用管理にも専門知識が必要となるため、比較的リソースに余裕がある企業に向いているタイプだといえるでしょう。

(3)ハイブリッドクラウドで構成する

ハイブリッドクラウドは、パブリッククラウドとプライベートクラウドの利点を組み合わせたモデルです。例えば、一般的な業務データはパブリッククラウドに保存し、機密性の高い情報や特定の業務システムはプライベートクラウドに配置する、といった形で利用されます。

ハイブリッドクラウドの大きなメリットは、コスト効率を保ちつつ、セキュリティ要件を満たせる点です。また、拡張性も高いため、オンプレミスシステムとの統合や、特定の条件下でのワークロード移行も可能であり、急なリソース需要にも対応できます。

しかし、ハイブリッドクラウド環境ではシステムが複雑となりがちで、特にシステム間の統合には高い技術力が求められます。そのため、事前に入念に設計・運用計画を立て、必要に応じて専門家の力を借りることをおすすめします。

クラウド化する際のポイントと注意点

以下からは、クラウド化のタイプごとに、導入時のポイントや注意点を解説します。

クラウド化する際のポイント

クラウド化を行う際には、クラウドのタイプごとに注意すべきポイントが異なります。

パブリッククラウド

パブリッククラウドでは、使用量に応じた従量課金制が一般的なため、リソースの無駄遣いを防ぐためにモニタリングツールを導入し、運用を最適化するようにしましょう。

また、データ漏えいや不正アクセスを防ぐためのセキュリティ対策も不可欠です。

プライベートクラウド

プライベートクラウドでは、構築と運用に伴うコストと、専門知識の確保が重要なポイントとなります。特に初期導入時のコストが大きいため、長期的なROI(投資収益率)を見据えた運用計画が求められます。

プライベートクラウドは高いセキュリティ性が魅力である一方、適切な運用を維持するためには専門的な技術力が必要となるため、社内のIT部門を強化するか、外部のマネージングサービスの活用も検討しましょう。

ハイブリッドクラウド

ハイブリッドクラウドでは、システム間の統合と、データの移行戦略が重要となります。異なる環境をシームレスに連携させるためには、統合ツールやAPIの活用が不可欠です。また、データの配置ポリシーを明確にし、パブリックとプライベートのどちらに・どのデータを置くのか事前に計画しておきましょう。

さらに、複雑な構成ゆえに運用管理が難しくなる場合があるため、専門のクラウドエンジニアのサポートを受けることも検討する必要があります。

クラウド化する際に注意すべき点

クラウド化は企業に大きなメリットをもたらす一方で、運用計画を十分に検討しないと、機能の重複や運用コストの無駄が発覚し、併用や使い分けが課題として浮上することもあります。

以下からは、クラウド化する際に注意すべき点を3つ紹介します。

カスタマイズに制限がある

クラウドサービスでは、企業が求める独自のニーズに対応できる、柔軟なカスタマイズが難しい場合があります。特にパブリッククラウド型サービスの場合、一定程度のカスタマイズが可能であっても、システムを自社専用に最適化することは非常に困難です。

そのため、業界特有の業務プロセスや特殊なシステム連携が必要な場合には、プライベートクラウドまたはハイブリッドクラウドを活用するか、オンプレミス環境を構築することをおすすめします。

ベンダー(提供業者)に依存する

クラウドサービスを利用することは、ベンダーに依存することでもあります。例えばサービスの停止やメンテナンスの影響を直接受けるほか、ベンダーのサポート品質が低下した場合にも、事業に悪影響が及ぶ可能性があります。

また、契約条件が変更されたり、価格が引き上げられるリスクや、特定のベンダーに依存するあまりに他のベンダーに移行できなくなる(ベンダーロックイン)も考慮する必要があります。

セキュリティ強度をコントロールできない

クラウドサービスの利用に際して、自社でセキュリティの強度を完全にコントロールすることは難しくなります。データの管理がベンダーに委ねられるため、セキュリティ対策の詳細について自社で直接介入することができないからです。

特に機密情報や重要データを扱う企業では、クラウドサービスが提供するセキュリティ対策に不安を感じることもあるでしょう。

企業のクラウド化を支援しているTD SYNNEXでは、お客様の要件や目標を詳細に理解し、お客様が望むクラウド環境やサービスの特性、移行のスケジュールや予算などについて調査したうえで、最適なアプローチを検討します。

定期的なフォローアップや問題解決のサポートも提供しますので、まずはお気軽にこちらよりご相談ください。

クラウド化の事例3選

最後に、実際に企業がクラウド化を行なった具体的な事例を3つ紹介します。

Microsoft Azure を使った自社パッケージ製品のクラウド化(株式会社ITCS)

名古屋市のIT企業ITCSは、クラウドサービス「Manageクラウド」を展開しており、主力製品のManageOZO3は中堅・中小企業を中心に800社/30万ライセンスの導入実績があります。

ManageOZO3は勤怠管理や経費精算などの業務アプリケーションを一元化したポータルサービスで、2015年頃からMicrosoft Azure上でクラウドサービスとして提供しています。同社では、当初はMicrosoftから直接ライセンスを購入していましたが、2016年からTD SYNNEXに変更。これにより、コスト削減と運用効率の向上、メンテナンスの一元化を実現しました。

現在はTD SYNNEXのサポートを活用しながら、IaaS中心の構成からクラウドネイティブなアーキテクチャへの進化を計画しています。

Google Cloud を使ったアプリケーション提供(株式会社カウシェ)

ECサイト「カウシェ」は、友人や家族と一緒に買い物を楽しめるショッピングアプリです。

システム構築にGoogle Cloudを採用し、Cloud Runを中核としたコンテナ開発により、わずか2ヶ月でサービスを実装。Pub/Sub、Cloud Tasks、Cloud Scheduler等を組み合わせ、バッチ処理や非同期処理を実現しています。データベースにはFirestoreとCloud Spanderを採用し、BigQueryとLookerでビジネス分析を行っています。

フルマネージド環境により運用負荷を最小限に抑え、2人のプラットフォームチームで150万ダウンロードのサービスを運用することに成功しています。

AWS を使ったスマートデバイス向けゲーム配信(任天堂株式会社・株式会社ディー・エヌ・エー)

任天堂とDeNAは、スマートデバイス向けゲーム「Super Mario Run」を2016年12月にiOS版で151カ国に配信開始し、4日間で4000万ダウンロードを達成しました。

世界同時配信という大きな挑戦に向け、両社はAWSを採用。Amazon EC2を中心に、Amazon VPCでセキュアな環境を構築し、Amazon S3でデータを蓄積、Elastic Load Balancingで負荷分散を実現しました。

わずか2ヶ月という短期間でインフラを構築し、2017年3月時点で8000万ダウンロードを突破しても安定稼働を維持。その後Android版も配信開始し、合計1億5000万ダウンロードを見込む大規模なサービスとなっています。

なお、TD SYNNEXでは、Azure、Google Cloud、AWS いずれもご提案が可能です。クラウドの導入をご検討されている際はお気軽にお問い合わせくださいませ。

「どのクラウドが自社に適切か?」とお悩みの場合は、こちらよりお問い合わせいただけましたら、貴社状況をお伺いの上、最適なクラウドサービスをご提案いたします。

『TD SYNNEX ISV SOLUTION FACTORY』ならクラウド移行からSaaS化までお任せ!

既存ソフトウェアをSaaS化したいなら『TD SYNNEX ISV SOLUTION FACTORY』をご検討ください。

『TD SYNNEX ISV SOLUTION FACTORY』なら、開発のコストや負担を最小限に抑えたうえで既存ソフトウェアをSaaS化できます。

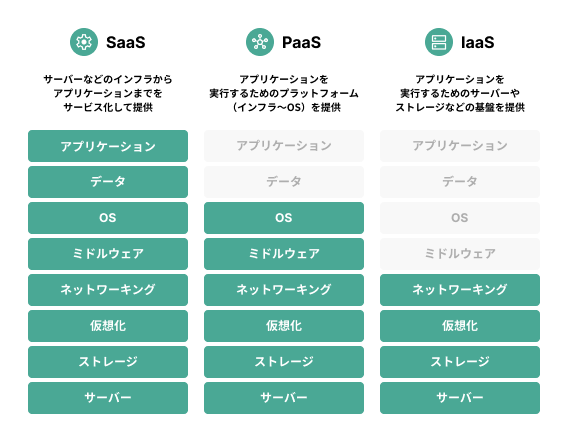

TDS MigrateによるSaaS化を支援

TDS Migrateはオンプレミス環境からクラウド化への移行をサポートします。

まずは既存ソフトウェアの現状を評価し、クラウド移行計画を策定、実施します。

『TD SYNNEX ISV SOLUTION FACTORY』では様々なパブリッククラウドプロバイダーの取り扱いがあり、より効率的かつクライアントニーズに適うソリューションの提案、実施が可能です。

また、移行に伴うセキュリティ要件の定義や実装、段階的な移行プロセスの管理など移行に関わるステップを総合的に支援します。

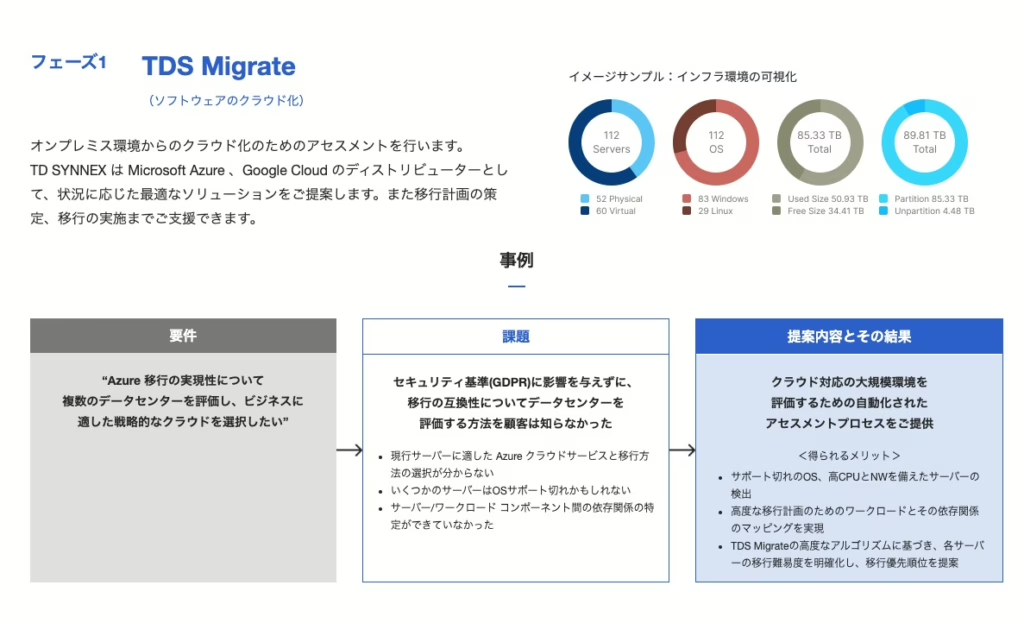

TDS Optimize/ModernizeによるSaaSの最適化

『TD SYNNEX ISV SOLUTION FACTORY』単純なクラウド移行サポートだけでなく、クラウド化後の最適化支援も実施します。

システムパフォーマンスや効率向上、セキュリティ強化、運用プロセスの改善までSaaS事業を成功させるための支援が可能です。

ISV企業がSaaSビジネスにおいて他者への優位性を獲得し、継続的に事業成長を実現できるようサポートします。

マーケティング支援機能も利用可能

『TD SYNNEX ISV SOLUTION FACTORY』は、SaaSビジネス成長に欠かせないマーケティング支援サポートもいたします。事業の認知拡大やリード生成やナーチャリング、チャネル開拓など幅広い支援が可能です。

例えば、リード生成に欠かせないウェビナーの共同開催やイベント集客や運営など、新たな顧客を獲得するための施策を実務的にサポートします。SaaSビジネスについての知見が深い『TD SYNNEX ISV SOLUTION FACTORY』なら、ターゲット設定から実施において実践的かつ高価的なマーケティングを提案します。

ソフトウェアビジネスの変革をお考えの企業様は、ぜひTD SYNNEX ISV SOLUTION FACTORYにご相談ください。経験豊富な専門家が、貴社のSaaS化の実現に向けて、最適なソリューションをご提案いたします。

詳細な情報や具体的な支援内容についてはTD SYNNEX ISV SOLUTION FACTORY公式サイトをご覧ください。

まとめ

クラウド化とは、企業が自社で管理するオンプレミス環境から、インターネット経由で利用可能なクラウドサービスへシステムやデータを移行することを指します。これにより、運用負荷やコストの軽減、柔軟性の向上が実現します。

オンプレミスは高いセキュリティやカスタマイズ性が特徴ですが、設置・保守に専門知識とコストが必要です。一方、クラウドはベンダーに運用を任せられるため、初期費用を抑えつつ効率的に利用できます。リモートワークの推進、データ保護強化、BCP対策にも有効で、特に中小企業やスタートアップに適しています。

この記事を参考に、クラウド化のメリットを活かして自社のIT環境を見直し、業務効率化やコスト削減に向けた一歩を踏み出しましょう。